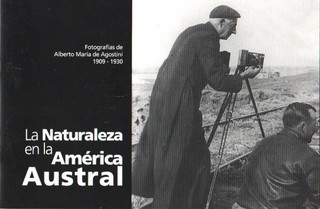

モノクロ写真に写るその男は、いつも少し伏し目がちで、恥ずかしそうに視線を少しカメラからずらしている。おかしなことに、氷河の上でも大草原の中でも、彼は神父の服装をしているのだ。写真はほとんど屋外。それも氷河を登攀していたり、大草原で先住民と握手していたりする。

彼は本当に神父なのか、ニセ坊主か?そもそも探検家と神父は兼業していいのか?神父の服装で、アウトドアしづらくないのか?

写真機の先、対象をまっすぐに見つめる彼を写すスナップ写真は、なんとも不釣り合いだが印象的なのだ。なるほど、彼もパタゴニアにとりつかれた一人らしい。その写真を見れば、誰だってピンとくると思う。以来13年くらい、アゴスティーニ神父が気になってしょうがない。

ある対象にこだわって人生の方向が影響される。あるいは、ある対象が脳ミソの片隅に住み着いていて、時々ふと思考に割り込んでくる。そんなこだわりは、多かれ少なかれ誰もが持つものだろう。人が持つ気質の一部と対象が、ばっちりと噛み合ってしまう、とでもいうのか。この可能性は神がかり的なもので、それを「縁」と呼ぶのだろうか。

c-thumbnail2.jpg)

パタゴニアは、マゼランの航海以後も、約300年間ほとんど無人、ヨーロッパ人のいない土地であった。マゼラン海峡発見時は、海峡の南に見える島フエゴ島は、黄泉の国・逆さま国であるとして、マゼランも踏み込まなかった。まさに地の果て、この世の果てである。この地に入り込んでいたヨーロッパ人は、海峡周辺をうろつく海獣の漁師達だけで、内陸に住むのはわずかな先住民だけである。彼らは、狩猟・採集の生活を営んでいた。人種・民族学上の調査では、彼らの起源はアメリカ先住民よりはるかに古く、北米からの民族大移動の説に疑問を投げかけているらしい。彼ら独自の神話を持ち、言葉を持つ。細々とだが、営々と続く彼らの生活も19世紀後半に突如変わることとなる。広大な荒野が羊の放牧に適していることが発見されたのだ。先住民は姿を消し、羊が草原の主となった。多くの移民がヨーロッパから来るその時代に、アゴスティーニ神父もパタゴニアに吹き寄せられたのである。神父であり、写真家、探検家である。彼は、パタゴニアを代表するパイオニアの一人だ。

神父でありながら、生涯をかけてパタゴニアを旅し、写真を撮り、文章を書いた。時には未踏の山や氷河も探検し、空撮もする。撮影された写真は秀逸なものが多い。彼のパタゴニアへの想いが伝わる写真ばかりだ。パタゴニアという土地の魅力を写真で一般に広めた彼の功績は当時大変なものであっただろう。1930年に亡くなるまでに、何冊もの写真付きの著作がブエノスアイレスで発刊されている。

彼の写真は、記録としても貴重だ。ペリト・モレノ氷河を写した写真がある。撮影地点はほぼ現在の展望台と同じ位置である。この写真と現在のを見ると、温暖化の影響で世界中の氷河が著しく後退している中、この氷河は100年間、後退も前進もしていないことがわかる。

美しくも圧倒的な自然がパタゴニアの魅力である。短い歴史に眼を向ける人はあまりいない。しかし、そこに生きた人々に眼を向けると、さらにパタゴニアの魅力は増してくる。

無人に見えるその土地には、実はたくさんのドラマがあるのだ。